中国能否成为全球领导者:从历史看未来

中国能否成为全球领导者:从历史看未来

全球领导者,是在近现代世界的国际体系中居于领先和支配地位的大国,掌握着国际社会中最强有力的话语权,在政治、经济和文化等各个领域具有显著的领先者优势,并且这种优势地位得到全球大部分国家的承认。

对全球领导者的界定,通常还需要考虑时间和空间两个重要维度。在时间上,指19世纪以来,即全球领导者诞生于全球化取得根本性进展的时代;在空间上,指全球范围,即全球领导者的优势地位需横贯整个国际体系中。

概而言之,真正意义上的全球领导者是在19世纪以来全球史的背景下出现的。据此,世界近现代史上出现过的全球领导者主要是19世纪的英国和20世纪以来的美国。在同一时期,尽管全球范围内还涌现出了不少区域性强国,比如法国、德国、俄罗斯和日本等,但这些国家的综合国力和全球影响力还无法与同时代的英国、美国相提并论。

本文通过解读19世纪英国和20世纪以来美国成为全球领导者的历史进程和成功经验,阐发何谓真正的全球领导者,剖析全球领导者更迭的基本趋势,并理解中国在当今国际体系中所处的位置。

一、19世纪的全球领导者:英国

从英国获得全球领导者地位的历史来看,其决定性的要素条件有三。

首先,从18世纪到19世纪,英国率先启动工业革命,从而在经济和技术上获得了巨大的领先优势。

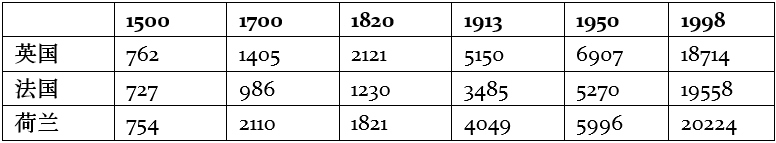

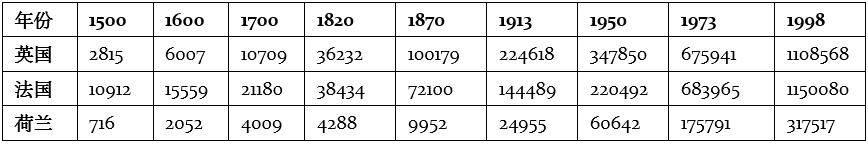

英国在成为全球领导者之前,其经济总量与人均水平均已遥遥领先于其他欧洲国家。在欧洲主要的领先国家中,1500年的时候,英国、法国、荷兰三国的人均GDP相当,但由于人口原因,英国GDP总量仅为法国的25.8%。经历了工业革命后,至1820年,英国人均GDP已分别为法国和荷兰的1.7倍和1.2倍,GDP总量则与法国相当,为荷兰的8.4倍。至1870年,英国GDP总量已经超越法国接近40%,为荷兰的10倍之多。(参见表1和表2)

表1. 英国、法国与荷兰的人均GDP水平:1500-1998年(单位:1990年国际元)

资料来源:安格斯·麦迪森:《世界经济千年史》,伍晓鹰等译,北京:北京大学出版社,2003年版,第82页,表2-22a。数据有删节。

表2. 英国、法国与荷兰的GDP估计:1500-1998年(单位:百万1990年国际元)

资料来源:安格斯·麦迪森:《世界经济千年史》,第259页,表B-18。数据有删节。

英国在经济上的领先优势还体现在其航运能力、全球境外投资水平等方面。

工业革命后,远洋贸易逐渐成为全球贸易最重要的形式,航运成为全球贸易最重要的载体。整个19世纪,远洋货船的所有权和注册地,都高度集中在英国。英国商船占到世界总吨位的32%~45%。1820年,英国船舶运载力合计为2448千吨,占世界总运载力的41.6%。1900年,英国轮船运载力和船舶总运载力都约为全球的32.2%左右。(参见表3)

表3. 英国和世界船舶航运能力:1780-1913年(单位:千吨)

资料来源:安格斯·麦迪森:《世界经济千年史》,第88页,表2-25a。数据有删节。

如今,对外直接投资(FDI)往往是衡量一个国家综合国力的重要指标。英国是现代世界FDI的开创者。早在1914年,英国境外投资的现价总值就已经达到183亿美元,约占当时全球境外投资总额的41.8%。(参见表4)

表4. 1914年境外投资的现价总值(单位:百万美元,当期汇率)

资料来源:安格斯·麦迪森:《世界经济千年史》,第91页,表2-26a。

工业革命时代的英国还产生了一系列重要的发明与技术突破,如棉纺织机器、蒸汽机、蒸汽机车等。先进的蒸汽机技术和机制工具,使欧洲拥有决定性的经济和军事优势。作为工业革命先行先试者的英国,正是这一优势的最大拥有者。

此外,17至19世纪,英国还在科学领域产生了一大批奠基性成果,从而在根本上改变了人类认识世界和改造世界的方式。这其中既包括牛顿力学、进化论等自然科学成就,也包括苏格兰启蒙运动和以亚当·斯密为代表的古典政治经济学等人文、社会科学成就。

其次,到19世纪为止,英国极具创造性地发展出一种全新的政治经济模式,并逐步将其扩散至全球。本文将英国的这种政治经济模式,视为一整套可扩展的人类合作秩序。

我们可以将这种秩序理解为三个要点:第一,它自身是一种更有效率或文明程度更高的政治经济秩序,且相比于当时其他国家的人类合作秩序具有显著的优势;第二,这种政治经济秩序经由首创国家或先进国家实践与扩散,容易被其他国家或相对落后的地区所学习与模仿,并能有效提升后进模仿者自身的现代化水平;第三,当这种政治经济秩序在更大范围内扩散之后,其所辐射的国家或地区,可以基于这种政治经济秩序,形成一种更大规模、互为有利的地区性或全球性的合作网络。

在经济上,英国以工业革命为标志,将市场经济、工厂制度和自由贸易结合在一起,开创了一种人类社会前所未有的、高效率的经济秩序。

这种经济秩序的强大之处在于,它不仅带给英国经济进步和繁荣,而且还能带给这种秩序的学习与模仿者以经济进步和繁荣。当18世纪工业革命逐渐在英国启动后,一系列旧的经济形式与制度、惯例逐步瓦解,规模化生产的大机器工厂逐步取代家庭式的小作坊。

与此同时,英国在对外经济关系上也迎来了重商主义的衰落和自由贸易观念的崛起。1846年《谷物法》的废除标志着英国完全放弃了当时盛行的贸易保护政策,而致力于在贸易壁垒森严的欧洲大陆上打通自由贸易的途径。英国工业革命启动之后,欧洲其他国家也陆续受到这一英国式的新经济模式的影响,它们同样从中受益,经济得到了快速发展。1800至1900年,欧洲的人均制造业产出增加了三倍。

在政治上,英国是近现代政治文明的开创者,塑造了一种将立宪主义、法治、议会主权、代议制度、政党政治和责任政府等相结合的政治秩序。

这种政治秩序既不同于古希腊雅典城邦式的直接民主制,又不同于古罗马共和国的政制模式,而是英国对近现代人类政治文明的原创性贡献。从1215年《大宪章》对于国王权力的限制,到1258年《牛津条约》首创贵族会议,再到1688年光荣革命,英国逐步发展出了一套全新的政治秩序。到了18世纪,英国在政治制度安排上已经将立宪君主和议会主权、政党政治和责任内阁、代议制度和不完全的公民投票权结合在一起,成为了后来全球立宪民主政体的榜样与源头。

18世纪以后,英国的这种政治秩序不仅为隔着英吉利海峡的欧洲大陆国家和隔着大西洋的北美国家所仿效,而且后来还逐渐扩散到了英国在全球的殖民地国家和地区。在20世纪去殖民化的过程中,英国的这套制度模式又被很多发展中国家学习与模仿。

再次,同样重要的是,英国还跟几个欧洲主要强国一起,为当时的欧洲和世界提供了一套新的国际秩序。

早在17世纪上半叶,“三十年战争”(1618—1648)就开启了属于民族国家的新时代,奠定了欧洲基于多元外交的均势体系,形成了人类历史上第一个现代意义上的国际关系体系——威斯特伐利亚体系。

19世纪被称为“欧洲殖民世纪”,而英国同样是全球殖民体系的领先者。第一次世界大战前夕,欧洲和美国拥有的殖民地人口加起来占世界人口的57%。其中的“大英帝国”囊括了全球4亿多人口,占当时世界总人口的23%。1920年,“大英帝国”的殖民地面积高达3550万平方公里,占世界陆地总面积的24%,是名副其实的“日不落帝国”。

当然,这种以欧洲占领世界其他地区的方式构建起来的全球殖民体系,无论从哪个角度看,都是不符合正义原则的。尽管如此,历史地看,在19世纪这样一个欧洲发现世界的时刻,英国带领欧洲诸强在新的全球性舞台上开创了一种过去没有的国际秩序。

这套国际秩序是以欧洲诸强为中心的,是由作为“中轴”的欧洲大陆均势体系和作为“轮辐”的全球殖民体系所构成的。然而,从20世纪初开始,欧洲大陆均势体系和全球殖民体系的整体性危机爆发了。随着两大体系的瓦解,英国的全球领导者地位不可避免地衰落了。

二、20世纪的全球领导者:美国

首先,如同18世纪和19世纪的英国,美国到19世纪晚期和20世纪早期已经逐步成了全球经济、技术和科学最领先的国家。

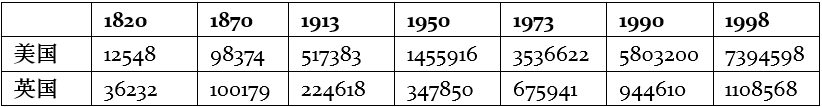

美国首先充分吸收了英国工业革命的成果,然后在19世纪晚期和20世纪早期率先启动了第二次工业革命。这使得这一时期的美国拥有了跟英国、欧洲诸强相比更快的经济增长率。从经济数据上看,1870年美国的GDP总量跟英国已经只有2%左右的差距,两国已经基本相当(参见表5)。这意味着,早在19世纪70、80年代,美国的经济总量基本上已经跟全球第一大经济体并驾齐驱了。到1914年一战爆发时,美国的人均收入已分别达到英、法、德、俄四国的1.5倍、2.5倍、2倍和9.2倍。

表5. 美国和英国的GDP比较:1820-1998年(单位:百万1990年国际元)

资料来源:安格斯·麦迪森:《世界经济千年史》,第178页,表A1-b。数据有删节。

在技术革命方面,自19世纪末到20世纪初以来,全球范围内大量的重大技术创新都来自于美国。在当时很多的新兴产业方面,比如钢铁、铁路、汽车、化工、食品等,美国都开始处于全球领先地位。美国更完善的发明专利制度以及大量欧洲新移民的输入,为美国的技术创新注入了源源不断的动力。二战之后,跟航空航天、家用电器、新型化工、计算机、移动通信、互联网等与决定人类科技与产业前沿有关的很多重大技术突破,都首先来自于美国发明家和美国公司。

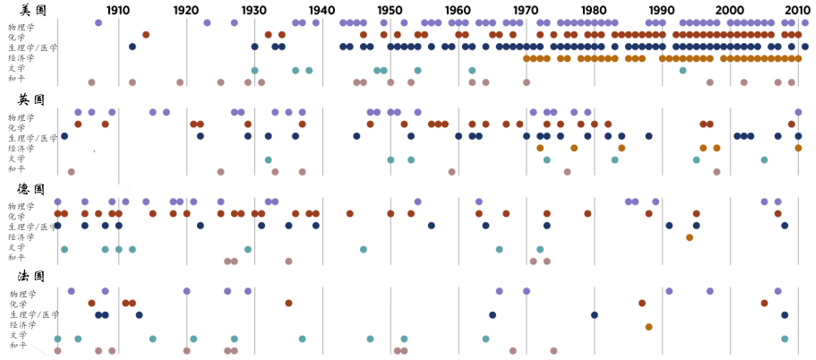

自20世纪早期以来,诺贝尔科学奖常常被视为衡量一国科学发展水平与研究能力的一个关键指标,而科学发展水平与研究能力又是衡量综合国力的重要方面。总体上,1939年二战爆发以前,诺贝尔科学奖获奖者最多的国家主要是英国、德国和法国,当时美国的获奖者数量还比较少。但是,20世纪40年代以后,特别是在二战后,美国诺贝尔科学奖获得者数量开始后来居上,并逐渐遥遥领先于英国、德国和法国(参见图1)。

图1. 美国、英国、德国和法国诺贝尔奖获得者的数量(1901—2010)

资料来源:Jon Bruner, “Nobel laureates by country and prize,” Flowing Data, October 10, 2011。

其次,美国在模仿英国式政治经济秩序的基础上,还实现了许多创新,甚至形成了一套更有效的可扩展的人类合作秩序。

在经济上,英国工业革命模式的顽疾,是标准化程度的不足,生产模式遇到了效率的瓶颈。而美国人经过摸索,开创了以泰罗制为代表的企业管理体系和以福特制为代表的生产组织体系,结果是生产效率大幅提升,以美国钢铁公司、福特汽车公司、通用电气等为代表的大型公司开始崛起,美国经济发展进入了一个全新阶段。

在研发与技术创新方面,英国当年还主要依靠个别科学家和工程师的个人研究,甚至主要依靠熟练工匠的经验积累,但美国借鉴德国西门子公司企业实验室的做法,开始在大型企业中普遍设立企业实验室或研发中心。当研发成为大型企业的常规工作时,工业创新和技术发明的速度就大大加快了。

此外,美国还率先实行了反垄断法,创造了比英国更发达的金融市场与证券市场,特别是,美国在20世纪60、70年代以后逐步兴起了风险投资等制度。所有这些制度安排都成为工业创新和技术革新的发动机与催化剂。如今,包括中国在内的很多国家都在大规模地学习与模仿美国的风险投资制度,并从中受益。

在政治上,美国不仅沿袭了英国的立宪主义、法治和代议制传统,而且还做了很多创新。

1787年,美国制定了现代世界的首部成文宪法。这部宪法既首创了总统制这一政府形式,又首创了联邦制这一央地关系模式。前者恰好适应了美国没有国王这一历史现实,后者为美国后来的开疆拓土提供了制度基础。

美国在民主化方面也走在了英国和欧洲国家的前面。1789年,美国举行了首次总统选举,成了当时世界上唯一一个由选民通过选举人团选举政府首脑的国家。到了19世纪30年代,英国拥有投票权的成年男性公民比例还不到10%,而美国拥有投票权的白人男性成年公民已经超过50%。按照美国政治学家塞缪尔·亨廷顿(Samuel Huntington)的标准,当时的美国已经可以被称为世界上第一个民主国家。

此后,美国不仅陆续让包括女性在内的所有成年公民拥有投票权,而且陆续赋予了黑人和其他获得公民身份的外来移民以平等的公民权和投票权,不论他们的种族、肤色、宗教信仰如何以及来自哪里。亨廷顿认为,自1828年到20世纪末,人类经历了三波民主化浪潮,而美国正是第一波民主化浪潮的开创者,并与英国一道成为了人类民主革命的引领者。从这个视角来看,后来许多国家从19世纪到20世纪的民主转型和政体变迁,也可以被视为英美政治体制在全球范围内的扩展。

再次,美国在一战和二战后,都试图基于新的政治理念来重塑国与国之间的政治关系,构建由美国主导的新的国际体系。

一战以后,美国时任总统伍德罗·威尔逊(Woodrow Wilson)就试图以美国首创的十四点原则来重构国际秩序。这十四点原则包括:无秘密外交、航海自由、消除国际贸易障碍、限制军备、平等对待殖民地人民、成立国际联盟以维持世界和平等。

一战后,部分基于美国方案的凡尔赛体系取代先前的维也纳体系,新的国际秩序似乎隐约可现。虽然美国提出的国联方案并没有成功,但国联方案其实已经为30多年之后的联合国方案提供了预演。这也是美国作为一个新兴的潜在的全球领导型大国在构建全新国际秩序方面所作的第一次重大努力。

二战以后,美国终于在国际体系中开始扮演起全球领导者的角色,并超越英国过去建构的国际秩序,逐步建立了由美国主导的新的国际秩序。

美国在二战后国际政治秩序构建上的一个重要贡献是倡议成立联合国。但联合国仅仅是战后整体国际新秩序的一部分。按照美国前国务卿亨利·基辛格的说法,美国希望按照“集体安全、民族自决以及非殖民化的原则塑造国际环境”,并在此基础上塑造一种不同于19世纪国家间关系的国际新秩序。正是基于这样的原则,战后世界各国的国家边境趋于稳定,各国的独立自主和民族自决成为通行的规则,殖民地国家的去殖民化逐步得以实现。

在国际经济秩序上,美国倡议并创建了布雷顿森林体系,成为战后国际货币、贸易与经济秩序的基础。

美国政治学者约瑟夫·奈(Joseph Nye)将二战后定义为“美国世纪”。美国作为全球领导者,开创了一种不同于19世纪的国际新秩序,并以这种国际秩序维持着自身的全球领导者地位。

这一国际秩序经历了冷战的考验,目前仍然维持基本稳定,而且对战后世界的相对和平发挥了重要作用。战后主要大国之间没有发生重大的冲突,全球经济、政治和文化互动得到了前所未有的加强,即实现了所谓“美国强权之下的和平”或“美国治下的和平”。

三、中国能否成为全球领导者?

根据对英国和美国历史经验的梳理,成为全球领导者需要准备三个关键要素条件:首先是要成为经济与技术最领先的国家,其次是要创造一种可扩展的人类合作秩序,最后是要贡献新的国际秩序与国际规则。从已有的历史经验来看,尽管这里的三要素扮演着不同的角色,但要想成为真正的全球领导者,需要同时具备这里的三要素。

成为全球领导者的第一个要素,是要成为经济与技术最领先的国家。

这里的领先不是总量的概念,而是人均的概念;甚至不只是人均的经济概念,而是一个国家要在科学、技术、学术与创新能力方面都达到高水准,即领先于全球绝大多数的发达国家。惟有在经济、科技、学术、创新以及军事技术方面都拥有领先优势,一个国家才能成为真正的全球领导者。

成为全球领导者的第二个要素,是要创造一种新的可扩展的人类合作秩序。

在全球化时代,这种可扩展的人类合作秩序也应该是全球性的。简单地来说,这种可扩展的人类合作秩序,不仅是指一个最领先国家能够充分发挥这一合作秩序的优势,而且要能够将这一合作秩序在地区层次或全球范围内推而广之,吸引其他国家加入其中,共享这一合作秩序带来的价值。

这一合作秩序可扩展的关键在于,其首倡者和后发学习者均能在这一合作秩序中受益。在英国和美国之后,各国的经济发展与全球经济总量的扩张,某种程度上都是在英国和美国创造的这种全球性的合作秩序中实现的。

成为全球领导者第三个要素,是要贡献新的国际秩序与国际规则。

国际秩序主要是指 “国家作为国际关系构成的基本单位,是按什么方式和原则组织起来的”。历史地来看,英国和美国都贡献了新的国际秩序。稳定而有活力的国际秩序,是任何国际体系能够持续发展和全球领导者地位得以维系的关键所在。

英国开创的以欧洲均势体系和全球殖民体系为主要特征的国际秩序,在随后两次世界大战和第三世界民族解放运动的冲击下,最终分崩离析了。此后,从国际联盟到联合国,从全球货币体系到世界贸易组织,美国作为新的全球领导者倡导并重构了国际秩序。二战后,尽管全球有很长一段时间处于冷战阴影的笼罩之下,而且不少地区爆发过小规模的冲突与战争,但美国作为全球领导者创建的国际秩序使得人类社会——特别是主要大国之间的关系——维系了基本的和平与稳定。

基于这样的分析框架,对步入21世纪20年代的人类社会来说,谁将有机会在下一轮的全球领导者角逐中胜出呢?如果综合考虑规模因素和发展阶段,全球范围内大约只有美国、欧盟或欧洲主要国家(英国、法国和德国)、中国、日本、印度、俄罗斯、巴西等几个政治体有这样的机会。

从全球领导者的三要素来看,若以未来10到20年进行评估,恐怕美国还是最有希望能维系其全球领导者地位的国家。无论是在经济与技术的领先性,还是政治经济模式的可扩展性,抑或是在提供稳定的国际秩序方面,美国仍然最具实力。

从全球学术界到全球主流媒体,很多人还关心另一个重要问题:中国是否会在不久的将来成为新的全球领导者?或者说,在未来10到20年里,中国成为全球领导者的机会有多少?

从1978年改革开放以来,中国确实在经济、社会与科技领域取得了举世瞩目的发展成就,甚至已经成为最近40年时间里发展中世界快速崛起的典范。最近几年,由于美国、欧洲等西方发达国家在民主治理方面遭遇的一系列挑战,国际舆论场上兴起了中国是否会成为新的全球领导者的讨论。按照本文的分析框架,今天的中国是否已经具备了成为全球领导者的潜力,还是需要考察中国在三个关键要素上的实力。

第一,中国是否已经成为经济与技术上最领先的国家?

就经济实力而言,当前中国的GDP已经居世界第二。据世界银行数据,2019年中国GDP超过了其后日本、德国和英国的总和,占全球GDP的16.3%。2019年,中国GDP增长更是占全球GDP增量的30%左右,成为对全球经济增长贡献率最高的国家。

但需要注意的是,2019年,中国GDP仅为美国的66.9%,人均GDP的差距更为悬殊,只相当于美国的15.7%。概而言之,中国的经济总量已进入世界前列,但人均GDP水平和综合经济实力尚未达到世界领先水平。

就技术实力而言,一方面,中国在空间探测、超级计算机、高铁、金融、互联网、移动支付等一些领域已达到国际领先水平。同时,中国的科研能力和科技创新能力也取得了显著的发展。世界知识产权组织数据显示,2019年,中国国家知识产权局受理的专利申请数量达140万件,这一数字排名全球第一,占全球总量的43.5%,是排名第二的美国主管部门收到专利申请量的两倍以上。

但是,另一方面,中国在很多事关核心竞争力的关键领域仍然没有掌握核心技术,具有高端自主创新研发能力的大型企业仍然相对较少,诺贝尔科学奖得主迄今为止仅有获得生理学或医学奖的屠呦呦一位。相比于英国19世纪初和美国在20世纪中叶作为全球领导者时所拥有的经济与技术领先优势,中国仍然有相当大的差距,或者说还有很大的进步空间。

第二,中国是否已经开创或提供了一种新的可扩展的人类合作秩序?

在经济方面,国内学术界对中国经济奇迹有着完全不同的解读,有人将其视为充分发挥市场力量的结果,有人认为主要依靠强大政府的作用,还有人将其视为有效市场与有为政府的结合。但无论怎样总结中国经济成就的经验,不同模式之下的理论诠释基本上无法摆脱新古典经济学、凯恩斯主义或发展型国家的理论传统与政策主张。必须要承认的是,至少到目前为止,中国的这一经济模式在后发国家并没有呈现出足够的可扩展性。

政治上,中国在过去40年的时间里维持了政治稳定,同时跟其他后发国家相比拥有相对较高的政府效能,国家治理体系和治理能力的现代化程度也有所提高,但中国现有的政治秩序在合法性、法治化、公民参与、清廉程度等诸多方面仍然还面临许许多多的挑战。

所以,综合来看,中国目前的政治经济模式或政治秩序还存在着很多结构性的问题,尚不具备足够的可扩展性。

第三,中国能否贡献一种新的国际秩序?

最近几年,中国在外交上出现了一系列重要的新变化。从过去邓小平时代重点强调“韬光养晦”的国际战略,到如今提出了“一带一路”倡议、“人类命运共同体”等国际秩序的新蓝图。随着中国经济总量和综合国力的提高,国际社会也出现了要让中国在国际舞台上承担更多责任、发挥更大影响力的呼声。尽管如此,中国在承担更多的国际责任之前,首先需要处理好自己本身在国际事务上的棘手问题。

总体上,目前的中国主要还是在战后美国创建的国际秩序中谋求发展、寻求合作与解决争端,尚不具备建构一套由自身主导的国际秩序和规则体系的条件。

作者单位:复旦大学国际关系与公共事务学院。

本文原题“全球领导者的三要素:从历史看未来”,原载《复旦国际关系评论》第二十七辑,上海人民出版社2020年12月第一版。经授权刊用。有一定删节和重新编辑,对个别数据有更新,并由作者审定。具体技术细节请参考原文。

责任编辑:李旭 校对:徐亦嘉